"Tout le monde devrait avoir droit à la beauté architecturale"

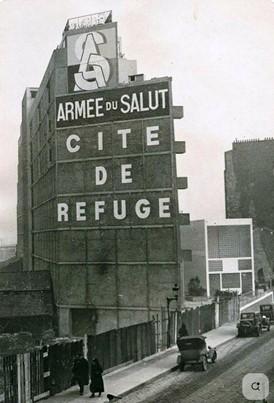

Dans son numéro 11 de fin 2024 intitulé "Miserabilia", la revue scientifique italienne d'architecture, arts et théorie Vesper s'intéresse aux rapports historiques entre misère, société et architecture, et consacre l'un de ses articles à un cas particulièrement emblématique, celui de la Cité de Refuge, conçue par Le Corbusier au début des années 1930. Sara Marini, directrice de Vesper, architecte et professeur associée en composition architecturale et urbaine (Université Iuav de Venise), revient ici sur les rapports conceptuels et culturels que les sociétés entretiennent avec la misère et sur l'importance, à travers la beauté architecturale, de "raviver l'imaginaire et le désir, puissants poteurs de transformation de l'espace et de la société."

Comme vous l’écrivez dans votre éditorial, tout est fait aujourd’hui pour reléguer les personnes pauvres en dehors de l'espace public via des créations architecturales (galets sous les porches d'immeuble, grille anti-pigeons...) ou des installations de mobilier (mettre des accoudoirs entre deux places de bancs, créer des assises désignées où il est impossible de dormir...). Même si des « mastodontes » tel que la Cité de Refuge demeurent des lieux d’accueil, les personnes invisibilisées, de plus en plus nombreuses, sont reléguées à une présence « spectrale ». Quel regard portez-vous sur cette évolution ? Quel avenir voyez-vous pour des lieux tels que la Cité de Refuge ?

La misère est spectrale. C'est une présence inquiétante car elle provoque deux effets-miroir : le premier découle du fait que la misère est consubstantielle à la vie humaine et renvoie chacun à sa propre existence ; le second parce que n'importe qui peut faire l’expérience de la misère sur le plan matériel. La modernité a tenté de surmonter la misère en élargissant la notion de « pauvreté » - un terme qui mesure des quantités et, par conséquent, qui permet d'imaginer des progrès. Cependant, la misère est un absolu, elle est impérieuse et envahissante, elle est partout en tant qu'existence et justement en tant que possibilité, c'est un gouffre ou un abîme sans prise. Avec la recherche nationale « Miserabilia » que nous développons avec un groupe multidisciplinaire de chercheurs de l'Université Iuav de Venise, de l'Université de Gênes et de l'Université Roma Tre, dont nous avons publié certains résultats dans le numéro de la revue « Vesper », consacré précisément au thème « Miserabilia », nous essayons de réaffirmer la nécessité de travailler sur les espaces et les spectres de la misère dans l'imaginaire et dans la réalité. D’où la réponse que je ferais à votre question sur l’avenir : je pense qu’il faut réfléchir à la fois sur le plan conceptuel (autour de l'idée que nous avons des villes et de leur forme) et sur le plan culturel, en ne considérant pas la misère comme un ailleurs mais comme quelque chose qui nous concerne tous. Les différentes villes de la planète témoignent de sa présence et de sa censure, de son caractère inévitable et contraignant. Elle est parfois même extra-urbaine, cohabitant avec des marginalités territoriales, des lieux oubliés mais qui existent bel et bien. Je souhaite donc un changement de regard pour des raisons objectives, une révolution nécessaire face à une réalité que l'on peut essayer d'ignorer mais qui revient, comme toute forme de refoulement. De ce point de vue, les architectures telles que la Cité de Refuge sont importantes pour plusieurs raisons : ce sont des monuments, des symboles, des présences que personne ne peut négliger ; ces lieux sont situés au cœur de la ville, non loin des yeux de ceux qui ne voudraient pas voir ; enfin, de telles réalisations rappellent aux architectes qu’ils ne peuvent pas oublier ou sous-estimer ce champ de travail. À ce sujet, je formule le souhait que des architectures monumentales et expérimentales comme la Cité de Refuge continuent à être réalisées dans les villes, et qu'elles puissent constituer des repères sûrs et reconnaissables pour ceux qui les recherchent et ceux qui les observent.

Pensez-vous qu’une relation existe entre l’invisibilisation contemporaine de la misère, d’une part, et, d’autre part, la misère morale croissante et la ghettoïsation des quartiers riches, et pour quelles raisons ?

Autrefois, riches et pauvres cohabitaient plus ou moins pacifiquement dans le même espace urbain : il était clair, pour de multiples raisons, que les uns avaient besoin des autres, car pour être construites et fonctionner, les villes ont besoin de tous pour former un véritable système. La ghettoïsation des riches a changé de forme, elle se multiplie également sous l'impulsion de la recherche de sécurité, qui ne peut certes pas être absolue pour l'instant, car d'autres humains sont encore nécessaires pour faire fonctionner même un micro-monde. Peut-être qu'un jour, ce fonctionnement sera confié aux machines. Ce qui me semble le plus problématique, c'est l'abandon des centres-villes par ses habitants, que l'on observe surtout en Europe. Une des raisons de cet exode est certainement l'essor du tourisme, mais ce phénomène cache le fait que les centres urbains voient de toute façon partir les citoyens qui préfèrent des zones périphériques considérées comme plus sûres car plus faciles à contrôler. Tout cela conduit à un aménagement urbain sans centre et sans points de repère pour ceux qui n'ont rien et ont besoin de s'ancrer. Cela conduit également au fait que cet ensemble social, ce magma en mouvement qui définissait les villes, a désormais peu de chances de se former.

Dans quelle mesure le beau, d’un point de vue architectural, peut-il être un allié pour sortir de la pauvreté ?

Je ne sais pas si la beauté architecturale peut permettre de sortir de la pauvreté, mais c'est certainement une forme de richesse à laquelle tout le monde devrait avoir droit, en premier lieu ceux qui n'ont rien. Toujours dans le cadre de la recherche « Miserabilia », nous avons constaté comment et à quel point les personnes sans-abri cherchent à s'approprier les grands monuments des centres historiques, c'est-à-dire les architectures les plus majestueuses, comme le racontait déjà Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. À un certain moment de notre histoire, on a commencé à proposer des architectures adaptées au niveau de pauvreté des personnes, une stratégie inévitable à certains égards pour donner un logement au plus grand nombre de personnes avec une dépense réduite (dans le sens que Georges Bataille donne à la notion de dépense). Cela a toutefois conduit à la création de ghettos sociaux, en donnant la priorité à des constructions réalisées dans l’urgence, des bâtiments pauvres qui font coïncider, même sur le plan de la langue architecturale, le contenu et le contenant. Or, ces constructions ne correspondent pas à ce que les personnes qui n'ont rien reconnaissent ou désirent comme maison. Certes, dans le passé, le caractère monumental des « grandes architectures de la miséricorde » correspondait également à une volonté de contrôle et de domination de ceux qui y étaient accueillis. Mais maintenant que les formes des grands pouvoirs sont elles aussi incertaines et changeantes, on peut revenir à des lieux dont la conception emploie l'arme de la beauté. Financés par ceux qui possèdent le plus de richesses, ces lieux mobilisant le beau n’ont pas pour objectif de contrôler, mais de donner ce qui est demandé, en ravivant l'imaginaire et donc le désir, puissants moteurs de transformation de l'espace et de la société.

Sara Marini, Università Iuav de Venise

Pour davantage d'informations sur la revue Vesper, cliquez ici; pour une présentation du numéro Miserabilia, cliquez ici (en italien et en anglais).